【2024年最新】介護の資格30選!初心者向けの資格や難易度、費用、勉強方法を解説

これから介護業界への就職を考えている方や介護職としてステップアップしたい方の中には介護資格の取得を検討している方が多いのではないでしょうか。介護資格には多くの種類があるため、どれを取れば良いのか分からないですよね。この記事では、どの介護資格を取れば良いか分からない方向けに厳選した介護の資格30種類をご紹介します。また、ご紹介する介護資格の中で特に無資格・介護未経験の方が取った方が良いおすすめ資格もお伝えします。介護資格の種類がたくさんあって分からない!という方は資格ガイドとしてぜひ役立ててください。

- 初めて介護資格を取るなら

初任者研修がおすすめ! -

※都道府県によって価格が異なります

- 約1 ~ 4ヵ月

- 通信 + 通学

初任者研修取得と就業のサポートを行うお得なキャンペーンです。

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の詳細はこちらから>>

目次

介護資格に関する最新情報

2024年4月より、介護事業所で働く場合は「認知症介護基礎研修」が義務化されました。これにより、無資格ではほとんどの介護事業所で働くことができなくなりました。この認知症介護基礎研修を免除できる代表的な資格が「介護職員初任者研修」以上の介護資格です。介護資格を取得するために、政府は様々な資格取得支援を行っています。ここでは代表的な資格取得支援制度をご紹介します。

| 名称 | 支援内容 | 対象者 | 管轄 |

|---|---|---|---|

| 教育訓練給付制度 | 受講料の40%を支給 (上限20万円) |

雇用保険の 一般被保険者等 | 厚生労働省 |

| 自立支援教育訓練給付金事業 | 経費の60%を支給 (上限20万円) |

母子家庭の母又は父子家庭の父等 | 厚生労働省と各自治体 |

| 介護職員資格取得支援事業 | 費用の一部または全額を支給 ※自治体によって異なる |

各自治体の介護業務への就労を希望する者 ※条件は各自治体によって異なる |

各自治体 |

| ハローワークの職業訓練 | 受講料無料 | 離職中の求職者 ※条件あり |

厚生労働省 |

詳しくは関連記事をご確認ください。

なぜ介護職に資格が必要なの?

そもそも介護職に資格は必要なのでしょうか。介護の仕事は無資格でもできますが、介護資格を取得することで専門知識やスキルの習得ができたり、無資格では行えない業務ができるようになったりします。

また、超高齢社会の到来により介護業界の求人ニーズが高まる中、介護職員一人ひとりが利用者に安全で質の高い介護サービスを提供できるようになることが求められています。専門知識や技術力の保有を証明する資格を取得することで、できる仕事の幅が広がり、待遇アップやキャリアアップなどがしやすくなります。そのため、将来的に長く介護業界で働きたい方やキャリアアップしたい方は資格を取得することをおすすめします。

介護の資格は独学でも取れる?

独学で合格を目指せる介護の代表的な資格は「介護福祉士」や「ケアマネジャー」といった介護の上位資格です。ただし、これらを受験するためには、受験資格が必要になります。代表的な受験資格は「介護福祉士実務者研修の修了」と3年以上の「実務経験」です。「介護福祉士実務者研修」を独学で修了することはできませんので、介護福祉士やケアマネジャーを無資格・未経験者がいきなり独学でチャレンジすることはできません。

介護の資格は働きながらでも取れる?

介護の資格は働きながらでも取得を目指せます。2024年に義務化された認知症介護基礎研修はたった1日で修了しますし、最も一般的な介護職員初任者研修も週1回程度の通学で取得を目指せます。さらに、介護福祉士のような上位資格の場合は実務経験が必要ですので、介護の資格は働きながら資格取得を目指すのが一般的です。

介護の資格には何がある?

30資格の一覧表

実際に介護の資格には何があるのでしょうか。介護の主要資格を30種類ピックアップして一覧表にまとめました。

介護職のキャリアアップで重要な資格

| 資格名 | 内容 | 受講資格 |

|---|---|---|

| 1.介護職員初任者研修 | 介護の入門資格 | なし |

| 2.介護福祉士実務者研修 | 介護の中級資格 | なし |

| 3.介護福祉士 | 介護の上級資格 (国家資格) |

介護福祉士国家試験に合格 【 試験受験要件 】 ・実務者研修修了 + 実務経験3年以上 もしくは ・養成施設、福祉系高校卒業 |

| 4.認定介護福祉士 | 介護福祉士の上位資格 | 介護福祉士取得 + 介護福祉士としての実務経験5年以上など |

| 5.介護支援専門員 (ケアマネジャー) |

ケアプランの作成や自治体、業者との調整などが行える資格 | ・介護福祉士など該当の国家資格等に基づく業務を通算して5年以上かつ900日以上従事した者 ・生活相談員/支援相談員/相談支援員/主任相談支援の業務を通算して5年以上かつ900日以上従事した者など |

+αで強みを!介護職のスキルアップ資格

| 資格名 | 内容 | 受講資格 |

|---|---|---|

| 6.サービス提供責任者 ※正しくは資格名ではなく職種名 |

訪問介護事業所の責任者 | 実務者研修もしくは介護福祉士取得者など |

| 7.喀痰吸引等研修 | たん吸引等の医療行為が実施できる資格 | なし (初任者研修修了者や介護の実務経験者が必須の場合もあり) |

| 8.レクリエーション介護士 | レクリエーションの知識やスキルが身につけられる資格 | 2級はなし |

| 9.介護予防運動指導員 | 高齢者の心身の健康維持をサポートする資格 | ・定められた国家資格保持者 ・介護支援専門員、健康運動指導士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員2級以上で実務経験2年以上 ・実務者研修修了者 ・初任者研修修了者で実務経験2年以上 ・国家資格の養成校等の卒業見込み かつ 資格取得見込み者など |

| 10.終末期ケア専門士 | 終末期ケアができる人材を目指す資格 | 受験資格基準に定められた経験2年以上もしくは経験3年以上 (所持資格によって異なる) |

介護保険に関わる資格

| 資格名 | 内容 | 受講資格 |

|---|---|---|

| 11.介護事務 (ケアクラーク) |

介護事業所において介護報酬請求業務(レセプト)などが学べる資格 | なし |

| 12.福祉住環境 コーディネーター |

福祉・医療・建築の幅広い知識を身につけた住宅改修アドバイザーを目指す資格 | なし |

| 13.福祉用具専門相談員 | 介護保険制度における福祉用具レンタル及び販売事業所に配置基準が定められている公的資格 | なし |

高齢者や障がい者の生活を支える資格

| 資格名 | 内容 | 受講資格 |

|---|---|---|

| 14.サービス介助士 | 高齢者や障がい者のニーズに合わせたケアとホスピタリティマインドを身につけられる資格 別名「ケアフィッター」 |

なし (社会人、大学生、専門学校生などが受講対象の目安) |

| 15.在宅介護インストラクター | 在宅介護の知識と介護の実践スキルを 証明する資格 |

なし |

| 16.高齢者コミュニケーター | 高齢者の心身の状態やカウンセリング技術を学び、実践的なコミュニケーションスキルを身につける資格 | なし |

障がい者ケアに関わる福祉の資格

| 資格名 | 内容 | 受講資格 |

|---|---|---|

| 17.相談支援従事者 初任者研修 |

障がい者の地域生活のサポートを目的に相談支援業務において包括的な支援を身につける資格 | 自治体によって異なる |

| 18.行動援護従業者 養成研修 |

知的障がい・精神障がい・発達障がいの方を対象に、行動障がいに関する知識やスキルが学べる研修 | なし |

| 19.同行援護従業者 養成研修 |

視覚障がいの方を対象に移動時のケアや自立支援をサポートするスキルを身につける研修 | なし |

| 20.全身性障がい者 ガイドヘルパー養成研修 |

全身性障がい者の外出に付き添い同行援護を行うために必要 | 都道府県によって異なる |

| 21.重度訪問介護従業者 | 重度障がい者へのケアに特化した知識やスキルを学ぶ研修 | なし |

| 22.強度行動障がい支援者養成研修 | 知的障がい、精神障がいの介護における強度の行動障がいに特化した知識とスキルを身につける研修 | 障がい福祉サービス事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を対象にした業務に従事している者、もしくは 今後従事する予定のある者 |

認知症ケアのスキルアップ資格

| 資格名 | 内容 | 受講資格 |

|---|---|---|

| 23.認知症ケア専門士 | 認知症ケアのプロフェッショナルとして認められる資格 | 認知症ケアの実務経験3年以上で認知症ケア専門士認定試験に合格 |

| 24.認知症介護基礎研修 | 認知症ケアに必要な基礎的な知識や技術が習得できる資格 | なし (2021年4月より無資格者は受講が義務化) |

| 25.認知症介護実践者研修 | 認知症ケアのエキスパートとして認められる資格 | 介護の実務経験2年程度 |

| 26.認知症介護 実践リーダー研修 |

認知症介護実践者研修の上位資格 | 介護の実務経験が概ね5年以上あり、認知症実践者研修を修了してから1年以上経っている者 |

| 27.認知症ケア指導管理士 | 認知症に対する専門知識の向上とスキルアップを目的とした資格 | 初級はなし |

| 28.認知症ライフパートナー | 認知症の本人や家族に寄り添いサポートできる人材を目指す資格 | 3級、2級はなし |

| 29.認知症アクティビティ・ ケア専門士 |

認知症ケアにおけるアクティビティプログラムの計画・実施・評価の仕方が学べる資格 | 認知症ライフパートナー検定試験の合格者が対象 |

| 30.認知症介助士 | 認知症への正しい理解と対応力を身につけ、地域での見守りや企業の福祉活動に役立てる資格 | なし (検定試験あり) |

介護職の代表的な資格5つ

をご紹介!

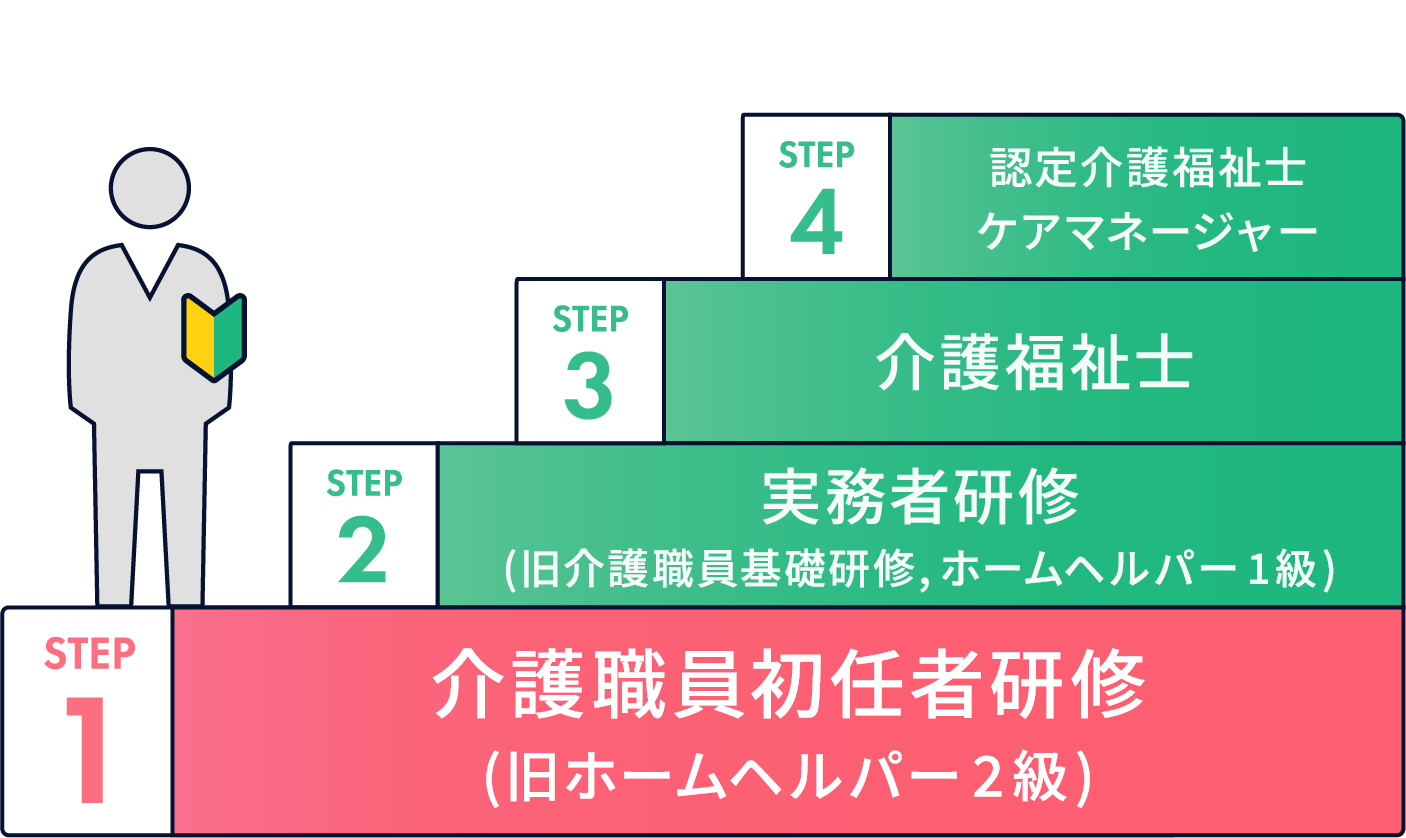

介護職には保有資格と経験年数によってキャリアアップの道筋が定まっています。介護業界の中でキャリアアップしていきたい方や長く介護職として勤めたい方は以下のキャリアアップ図を参考にして順番に資格を取得すると良いでしょう。

介護職の代表的な資格5つを一つずつご紹介します。

介護職員初任者研修

【 資格概要 】

介護職員初任者研修(以下、初任者研修)は、介護職として働く上で必要になる基礎的な「知識」と「技術」を習得することで、根拠のある介護を自信をもって実践できるようになることを目指す介護の入門資格です。

以前はホームヘルパー2級が同じ位置付けでしたが、2013年4月1日の介護保険法施行規則改正に伴い廃止され、それに代わって初任者研修が生まれました。

初任者研修では、高齢者や障がい者の方々に、食事や更衣、入浴介助などといった様々な専門的サポートを提供するための確かな知識とスキルを身につけます。高齢化が進むなか、介護職員は日本全国で必要とされており、初任者研修を修了した方の活躍の場は幅広く用意されています。

【 受講要件 】

基本的にはありません。無資格、介護未経験の方でも受講できます。

(スクールによっては16歳以上などの年齢制限がある場合があります)

【 カリキュラム 】

初任者研修は通信講座と併用して受講することができます。カリキュラムの各単元ごとに通信講座で学習できる上限時間がありますので以下の表にまとめました。

| 項目 | 総学習時間 | 通信学習の 上限時間 |

|---|---|---|

| 1. 職務の理解 | 6時間 | – |

| 2. 介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 | 7.5時間 |

| 3. 介護の基本 | 6時間 | 3時間 |

| 4. 介護・福祉サービスの理解と医療の連携 | 9時間 | 7.5時間 |

| 5. 介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 | 3時間 |

| 6. 老化の理解 | 6時間 | 3時間 |

| 7. 認知症の理解 | 6時間 | 3時間 |

| 8. 障害の理解 | 3時間 | 1.5時間 |

| 9. こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 | 12時間 |

| 10. 振り返り | 4時間 | – |

| 合計 | 130時間 | 40.5時間 |

介護福祉士実務者研修

【 資格概要 】

介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)は、初任者研修の上位資格で、医療的ケアなどの専門的な介護の知識やスキルを学ぶための資格です。

2013年4月よりホームヘルパー1級・介護職員基礎研修が廃止され、実務者研修の名称になりました。また、2016年度以降の実務経験者の介護福祉士国家試験の受験要件にもなりました。

実務者研修の修了者は、介護保険サービスを提供する介護施設や介護事業所など、活躍の場は多岐に渡ります。また、訪問介護事業所の責任者であるサービス提供責任者(サ責)としても需要が高く、働き方や職業の選択肢は豊富です。

【 受講要件 】

基本的にはありません。無資格、介護未経験の方でも受講できます。(スクールによっては16歳以上などの年齢制限がある場合があります)

【 カリキュラム 】

実務者研修のカリキュラムは以下の表の通りです。保有資格によっては科目が免除されますので、受講時間が変わります。

| 科目 | 無資格 | ヘルパー3級 | ヘルパー2級 | 初任者研修 | ヘルパー1級 | 介護職員基礎研修 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 人間の尊厳と自立 | 5時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 社会の理解 I | 5時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 社会の理解 II | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 免除 | 免除 |

| 介護の基本 | 10時間 | 10時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 介護の基本 II | 20時間 | 20時間 | 免除 | 20時間 | 免除 | 免除 |

| コミュニケーション技術 | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 免除 | 免除 |

| 生活支援技術 I | 20時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 生活支援技術 II | 30時間 | 30時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 介護過程 I | 20時間 | 20時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 介護過程 II | 25時間 | 25時間 | 25時間 | 25時間 | 免除 | 免除 |

| 介護過程 III(スクーリング) | 45時間 | 45時間 | 45時間 | 45時間 | 45時間 | 免除 |

| 発達と老化の理解 I | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 免除 | 免除 |

| 発達と老化の理解 II | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 免除 | 免除 |

| 認知症の理解 I | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 認知症の理解 II | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 免除 | 免除 |

| 障害の理解 I | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 免除 | 免除 | 免除 |

| 障害の理解 II | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 20時間 | 免除 | 免除 |

| こころとからだのしくみ I | 20時間 | 20時間 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |

| こころとからだのしくみ II | 60時間 | 60時間 | 60時間 | 60時間 | 免除 | 免除 |

| 医療的ケア | 50時間 | 50時間 | 50時間 | 50時間 | 50時間 | 50時間 |

| 総受講時間数 | 450時間 | 420時間 | 320時間 | 320時間 | 95時間 | 50時間 |

介護福祉士

【 資格概要 】

介護福祉士は、数ある介護資格の中で唯一の国家資格で、国家試験に合格した者のみが名乗れる名称独占資格と呼ばれる資格の一種です。

介護福祉士の業務は一般的な介護業務だけでなく、家族介護をする方や現場で働く介護職員に対して指導やアドバイスをすることも含まれます。介護のエキスパートとして職場でリーダーなどの重要な役割を担うことも多いでしょう。介護福祉士の資格取得には高度な知識や技術が必要とされますが、一度取得すれば全国どこへ行っても通用する資格です。

【 受講要件 】

介護福祉士国家試験に合格する必要があり、試験の受験要件は以下の通りです。

- 実務経験3年以上 + 実務者研修を修了していること もしくは

- 養成施設、福祉系高校卒業

認定介護福祉士

【 資格概要 】

認定介護福祉士は、介護福祉士の上位資格で、2015年12月に「一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構」の認証・認定でできた民間資格です。認定介護福祉士は、介護福祉士のリーダー的存在として質の高い介護実践、介護職の指導・教育、医療職等との連携強化など、幅広い役割を担います。認定介護福祉士になるためには指定の養成研修を修了する必要があります。

他職種との連携やサービスマネジメント、人材育成などに興味がある方は、認定介護福祉士取得を視野に入れたキャリアプランを考えると良いでしょう。

【 受講要件 】

認定介護福祉士養成研修参加の条件は「介護福祉士資格を持っている+介護福祉士としての実務経験を5年以上積んでいる」ことです。

ケアマネジャー(介護支援専門員)

【 資格概要 】

ケアマネジャー (介護支援専門員) は、介護を必要とする方にとって最適なケアプランを作成し、自治体や業者との調整を行う職種です。ケアマネジャーになるには介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修 (15日間の講習+3日間の実務) を受ける必要があります。

将来的に介護保険制度や介護サービス、医療などの専門知識を身に着けたい方はケアマネジャーの取得を目指すと良いでしょう。更に、ケアマネジャーの上位資格には「認定ケアマネジャー」、「主任ケアマネジャー」があります。

【 受講要件 】

介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件は「介護福祉士など該当の国家資格等※に基づく業務を通算して5年以上かつ900日以上従事した者」もしくは「生活相談員・支援相談員・相談支援員・主任相談支援の業務を通算して5年以上かつ900日以上従事した者」です。

※医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士

初めて介護の資格を取る方や介護の経験がない方はまずは初任者研修を取るとよいでしょう。初任者研修を取ることで無資格ではできない身体介護ができるなど網羅的に介護の知識や技術が身につきます。また、就職時の採用で有利になったり、資格手当がついて給料が上がったりするなどのメリットも多くあります。

他の介護資格には

どんなものがある?

ご紹介した5つの資格以外にも介護の資格は多くあります。他の資格について詳しく紹介します。

- +αで強みを!介護職のスキルアップ資格

- 介護保険に関わる資格

- 高齢者や障がい者の生活を支える資格

- 障がい者ケアに関わる福祉の資格

- 認知症ケアのスキルアップ資格

+αで強みを!介護職のスキルアップ資格一覧

介護者としての資質向上、質の高いサービス提供を目指すなら、介護+αの資格取得がおすすめです。より介護の仕事にやりがいを感じられるスキルアップ資格を紹介します。

サービス提供責任者

【 資格概要 】

サービス提供責任者※は、ホームヘルパーが働く訪問介護事業所の責任者で、配置基準が定められている職種です。訪問介護のコーディネーター的存在として、ケアマネジャーやヘルパーの連絡、調整・訪問介護計画書の作成、家族対応などを行います。

サービス提供責任者が行う業務であるアセスメントや訪問介護計画書作成、サービス担当者会議などは、ケアマネジャー業務理解につながります。将来ケアマネジャーを目指している方にぴったりの職種です。より専門性の高い観点や知識が求められるためやりがいがあり、介護職として大きく成長できるでしょう。

※資格ではなく職種名です。

【 受講要件 】

サービス提供責任者の要件は以下のとおりです。

- 介護福祉士

- 介護福祉士実務者研修修了者

- (旧課程)ホームヘルパー1級課程修了者

2019年度以前は「初任者研修修了者がサービス提供責任者の業務を行う場合、30%の減算対象」とされていましたが、今は廃止されています。初任者研修の修了だけでは、サービス提供責任者として働くことはできないので注意しましょう。

喀痰吸引等研修

【 資格概要 】

喀痰吸引等研修は2012年4月の法改正を受け、施設や居宅において喀痰吸引及び経管栄養を行える介護職員を養成するために制度化された研修です。修了することで介護職員ではできなかった「喀痰吸引 (口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」「経管栄養 (胃ろうまたは腸ろう・経鼻)」などの医療行為が実施できるようになります。喀痰吸引等研修には、第1号・第2号・第3号研修の3種類の研修があり、研修の種類によって行える医療行為が異なるため、注意が必要です。また、実務者研修ではこれらの医療行為が「医療的ケア」としてカリキュラムの中に含まれているため、介護福祉士を目指している方や身体介護の知識やスキルを身につけたい方は実務者研修研修を受講しても良いでしょう。

【 受講要件 】

特にありませんが、スクールによっては初任者研修修了者や介護の実務経験がある方を対象にしていることがあります。

レクリエーション介護士

【 資格概要 】

一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会により認定される、厚生労働省発行の保険外サービス活用ブックにモデルとして掲載されている民間資格です。レクリエーションを社会交流や楽しみだけでなく、閉じこもり防止や認知症予防につながるスキルとして誕生しました。レクリエーションの知識やスキルを身につけ高齢者とのコミュニケーションを円滑にし、生活の活性化を図ります。

高齢者の生活に笑顔と彩りをもたらすレクリエーション介護士は、介護職のスキルアップや“好き”“得意”を活かせる資格で、「レクリエーション介護士2級」「レクリエーション介護士1級」があります。

それぞれの資格概要と受験資格は以下のとおりです。

【 レクリエーション介護士2級の資格概要 】

自らの趣味や特技を生かし、介護現場やボランティアにおいて高齢者の心身の状態や表情・声かけなどコミュニケーションスキルを活かしたレクリエーションを実践します。

通学もしくは通信講座、団体検収にて学び、筆記試験(選択式50問で60点以上で合格)+ 添削課題(レクリエーション企画書の提出)で取得できます。

【 受講資格 】

経験・年齢・資格は不問

【 レクリエーション介護士1級の資格概要 】

介護施設や介護事業所の理念や方針に沿ったレクリエーションプログラムを作成し、介護現場のレクリエーションの時間を充実させます。レクリエーションの意義や効果を理解し、経験をもとにリーダーとなりレクリエーションの重要性を伝える役割をもちます。

通学による必須カリキュラムの受講修了、実技試験及び筆記試験に合格した後、現場実習のカリキュラムを修了することで取得できます。

【 受講資格 】

レクリエーション介護士2級 取得者

介護予防運動指導員

【 資格概要 】

「年齢を重ねても元気で過ごしたい」という高齢者のために、心身の健康維持をサポートする資格です。介護予防の現場で働く指導員を養成するもので、地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所の指定を受けた事業者が実施します。

介護予防に関する専門的な知識とスキルを身につけ、介護予防に効果的なプログラムの策定や筋力向上トレーニングを指導します。デイサービスや介護施設などでの運動指導や体操教室のインストラクターなど、活躍の場は多岐に渡ります。

老年学や高齢者筋力向上トレーニング、認知症予防など全23講座・31.5時間の講習を受講後、各指定事業者にて修了試験を受け、合格することで取得できます。講習の一部はeラーニングでの受講が可能です。

【 受講資格 】

研修の受講要件は、定められた国家資格保持者(医師・介護福祉士・社会福祉士・理学療法士・看護師・柔道整復師・栄養士など)、または、介護支援専門員、健康運動指導士、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員2級以上で実務経験2年以上の方、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者で実務経験2年以上の方、および国家資格の養成校等の卒業見込みかつ資格取得見込み者(国家試験受験者)です。

終末期ケア専門士

【 資格概要 】

一般社団法人 日本終末期ケア協会(JTCA)による民間資格で、人生の最期まで尊厳ある生活が送れるよう寄り添い、「エビデンスに基づいた臨床ケアができる人材」を目指します。

終末期ケア専門士は「終末期ケア専門士」「終末期ケア上級専門士」があり、それぞれ医療・介護に関わる職種を対象にしています。

それぞれの資格概要と受講資格は以下のとおりです。

【 終末期ケア専門士の資格概要 】

終末期ケアの基礎から学び、エビデンスに基づいたケアや個別ケアの実践を目指します。

【 受講資格 】

受講資格基準に定められた経験2年以上もしくは経験3年以上

(所持資格によって異なるため要確認)

【 終末期ケア上級専門士の資格概要 】

終末期ケアの知識だけでなく、チームマネジメントの実践や人材育成を目指す資格。

教育・リーダーシップ・対人コミュニケーション・問題解決能力・分析力・ストレスマネジメントなどを身につけます。

一次試験は60問(択一または択多問題)、二次試験はオンライン面接と作文が行われます。

【 受講資格 】

2020年に実施した第一回終末期ケア専門誌に合格し、認定登録後ココリンクにて継続学習しているもの。

介護保険に関わる介護の資格一覧

介護の仕事は現場で介助を行うだけでなく、多くの専門職が連携し利用者を支えています。その中で、介護保険に関わる資格として3つの資格を紹介します。

介護事務(ケアクラーク)

【 資格概要 】

介護施設や介護事業所において介護報酬請求業務(レセプト)を行う介護事務。主に介護給付費明細書の作成と介護給付費請求業務を行い、介護事業所の運営を支える縁の下の力持ちとして活躍します。介護未経験の方や出産や育児でブランクのある方、家庭と仕事を両立したい女性から人気の高い資格です。講座受講後、技能認定振興協会(JMSA)により技能認定試験が実施されます。

民間の資格になりますが、介護事務への就職や転職で知識やスキルの証明としてアピールできますので採用に有利になるでしょう。介護事務として活躍できる場は介護保険に関わる施設や事業所全般になり、そのほかに国民健康保険団体連合会、保険請求審査機関、損害保険会社、介護ソフト・システム企業など多岐に渡ります。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

介護事務はほかに以下のような資格があります。

- 介護報酬請求事務技能検定試験 (日本医療事務協会)

- ケアクラーク技能認定試験 (一般財団法人 日本医療教育財団)

- 介護保険事務管理士 (一般財団法人 日本病院管理教育協会)

それぞれ主催団体は異なりますが、いずれも介護事務の業務を行うために必要な知識やスキルを身につけることができます。

福祉住環境コーディネーター

【 資格概要 】

福祉住環境コーディネーターは東京商工会議所が認定する公的資格です。高齢者や障がい者が「安心・安全」に生活できるよう福祉・医療・建築の幅広い知識を身につけた住宅改修のアドバイザーとしての役割を担います。身体や症状に合わせた住環境の整備や福祉用具の活用など、各専門職と連携をとり快適な住環境や住宅改修プランを提案します。

福祉住環境コーディネーターは「福祉住環境コーディネーター3級」「福祉住環境コーディネーター2級」「福祉住環境コーディネーター1級」があります。それぞれ東京商工会議所主催の検定試験に合格することで資格を取得できます。

それぞれの資格概要は以下のとおりです。

【 福祉住環境コーディネーター3級の資格概要 】

生活者視点での福祉や福祉住環境整備の基礎知識について習得できる資格

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

【 福祉住環境コーディネーター2級の資格概要 】

介護・医療・福祉・建築、福祉用具に関する専門知識を、実務に適用できるレベルで理解し、専門職と連携しながら実践できる資格

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

【 福祉住環境コーディネーター1級の資格概要 】

日常生活圏全般や社会福祉施設を視野に入れた住環境の知識をもち、地域社会のコーディネーターとして活躍できる資格

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

福祉用具専門相談員

【 資格概要 】

介護保険制度における福祉用具レンタル及び販売事業所に配置基準が定められている公的資格です。利用者の心身の状態や居住環境などを考慮し福祉用具を選定し、生活機能の維持向上と自立支援をサポートします。

活躍できる主な職場は、福祉用具のレンタルや販売を行う福祉用具貸与事業所や福祉用具販売店、ドラッグストアや百貨店などの介護用品売り場です。介護保険を利用して福祉用具を利用する際は、ケアマネジャーのケアプランをもとに利用者のニーズをきき「福祉用具サービス計画書」を作成し、身体や状態に合わせた適切な福祉用具を提案します。

約5~8日(合計50時間)の福祉用具専門相談員指定研修修了と修了試験合格で取得できます。福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

高齢者や障がい者の生活を

支える資格一覧

介護の資格には介護現場で活躍する資格をはじめ、地域や様々な施設で役立つ資格が存在します。介護職以外の方も介護の知識とスキルを身につけられる3つの資格を紹介します。

サービス介助士

【 資格概要 】

サービス介助士とは、「公益財団法人日本ケアフィット共育機構」が発行する民間資格で、別名「ケアフィッター」と呼ばれています。高齢者や障がい者のニーズに合わせたケアとホスピタリティマインドを学び、年齢や障がいの有無に関わらず誰もが社会参加できるようにサポートするスキルを身につけます。

交通事業者や販売業、ホテル・旅行業界など様々なサービス業の方が資格取得され、現在約20万人のサービス介助士が活躍しています。また、高齢者や障がい者に関わる商品設計や障がい者スポーツのボランティアなど、幅広い分野でのニーズが拡大しています。

サービス介助士の資格取得は自宅学習テキストで学習後、課題提出(課題100問、60点未満は再提出)を提出。オンライン講座(6?7時間相当)と対面形式での実技教習(1日)または、対面形式での実技教習2日の受講となります。全ての学習を終えたら検定試験にチャレンジし、筆記試験50問、70点以上で合格となり、申込から12カ月以内の取得が目安です。

不合格の場合は有料になりますが、再試験制度もあります。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

(社会人、大学生、専門学校生などが受講対象の目安)

在宅介護インストラクター

【 資格概要 】

在宅介護インストラクターは、2020年2月に発表された日本能力開発推進協会 (JADP)が認定する、在宅介護の知識と介護の実践スキルを証明する資格です。

現在少子高齢化が進む中で老々介護や多重介護に直面されている方が多く、家族の介護負担は多大なものです。介護の正しい知識と情報を身につけないまま在宅介護をすることで、様々な負担やトラブルによって生活が行き詰まる方も少なくありません。在宅介護インストラクターの資格取得によって、介護者の心身やストレスケアに関する知識、実践的な介護ノウハウを身につけます。

例えば「腰痛予防ができる介護技術」「認知症など症状に合わせた高齢者とのコミュニケーション技術や、介護うつの防止法」など、在宅介護を適切に行い、負担を軽減するための実践的なスキルを学びます。また、介護サービスや保険制度の利用方法についても学べるので、はじめて在宅介護を実践する方におすすめです。そのため、介護従事者だけでなくボランティアとして活躍されている方も、在宅介護の悩みを抱える人をサポートすることができるようになります。

在宅介護インストラクターは、講座のカリキュラム修了後に受験し、合格(得点率70%以上)すれば在宅介護インストラクターの資格取得となります。

試験は在宅にて受験可能なので、現在家族の介護をされている方も負担なく受験することができます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

高齢者コミュニケーター

【 資格概要 】

高齢者コミュニケーターは、高齢者の心身の状態やカウンセリング技術を学び、実践的なコミュニケーションスキルを身につける資格です。医療・介護従事者など日々高齢者と関わる方達、また家族を介護されている方達が、円滑なコミュニケーションによって信頼関係を深めることを目的にしています。

高齢者コミュニケーターは講座受講とレポート課題提出により取得できます。自宅学習で高齢者に関する基礎知識を学び、具体的な事例についてDVD学習を行います。

高齢者コミュニケーターで身につけた知識とスキルは、医療・介護現場だけでなく接客・販売業に従事されている方、ボランティア活動されている方、家族の介護をされている方など、幅広い分野で活用することができます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

障がい者ケアに関わる

福祉の資格一覧

障がいがあっても住み慣れた地域での生活をサポートする、障がい福祉サービスに関わる資格を紹介します。

相談支援従事者初任者研修

【 資格概要 】

相談支援従事者初任者研修とは、障がい者の地域生活をサポートすることを目的に指定相談支援事業所での相談支援業務において包括的な支援を身につける資格です。障がい者総合福祉法によって障がい福祉サービスを提供する事業所への配置が義務づけられているサービス管理責任者の必須研修となっています。

講義では、障がい者(児)の社会生活や地域支援、相談支援従事者の役割やサービス提供のプロセス、相談支援におけるケアマネジメント手法などを学びます。そして講義および演習でケアマネジメントプロセス、相談支援の基礎技術に関する実習が実施されます。自治体によって異なりますが、合計研修時間は42.5時間で約7日間程度の受講が目安です。

【 受講資格 】

受講の対象は指定相談支援事業所において相談支援専門員として業務に従事している方、指定重度障がい者等包括支援事業所においてサービス提供責任者として業務に従事している方、またはその予定がある方になりますが、自治体によって対象が異なる場合があります。

行動援護従業者養成研修

【 資格概要 】

行動援護従業者養成研修は、知的障がい・精神障がい・発達障がいで行動にケアが必要な方を対象に、行動障がいに関する知識やスキルが学べる研修です。行動上の安全に配慮し、日常生活での外出時の移動支援、排泄・食事・着脱介助などの援助を行います。

都道府県が指定する行動援護従業者養成研修を修了後、直接業務1年以上の実務経験を経て行動援護従事者として業務できます。行動援護従業者研修では、日常生活や外出での行動障がいについての知識や常時介護が必要な障がい者の特性、心身の状況を理解し、行動援護に関する知識と技術を学びます。

「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」の規定に基づいた養成校では、研修3~4日間(20時間~25時間程度)の中で座学での講義のほか、事例検討会や分析、危険行動に対しての予防や対策の援護演習実施、行動障がいの評価や支援計画シートの作成を行います。自治体や養成校によって受講期間や受講料が異なりますので事前に確認しましょう。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

同行援護従業者養成研修

【 資格概要 】

同行援護従業者養成研修は、視覚障がいの方を対象に移動時の情報支援と情報提供、排泄や食事など外出時のケアを行い、代筆・代読などの自立支援をサポートするスキルを身につける研修です。障がい者総合支援法に基づく「同行援護」としてサービスが提供され、この支援を行うには、同行援護従業者研修の修了が必要です。

同行援護従業者養成研修は「一般課程」「応用課程」があり、それぞれ都道府県や地方自治体が指定する同行援護従業者養成研修実施機関が実施するカリキュラム修了が必要です。

それぞれの概要と受講資格は以下のとおりです。

【 一般課程の資格概要 】

合計20時間(3日間)のカリキュラムで、視覚障がい者(児)福祉の制度とサービスや障がい・同行援護の制度と従業者の業務・疾病の理解・代筆・代読の基礎知識などを学びます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

【 応用課程の資格概要 】

合計12時間(2日間)のカリキュラムで、同行援護の基礎知識・場面別技能・交通機関の利用など、一般課程に比べてより実践的なスキルを学びます。応用課程を修了することで、サービス提供責任者を目指すことができます。

【 受講資格 】

一般課程研修修了者または移動支援従業者養成研修視覚障がい課程の資格取得者

全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修

【 資格概要 】

全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修とは、障がい者総合支援法(旧・障がい者自立支援法)で定められている、脳性麻痺や筋ジストロフィーなど全身性障がい者の外出に付き添い同行援護を行うために必要な研修です。

全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修の受講(全2~3日間16時間)により、全身性障がいの知識や移動支援の方法を学びます。

これから障がい者移動介助のお仕事をしたい方や家族介護に役立てたい方におすすめの資格です。

【 受講資格 】

受講の対象は都道府県により異なり、必要条件がなく無資格でも受講可能な地域もあれば、初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の有資格者と定められているところもあります。

また指定居宅介護事業者及び基準該当居宅介護事業者等に従業することを希望する方、または従業することが確定している方、すでに従業している方に限定されているところもあり様々です。

介護系の資格を保持している方はカリキュラムの一部が免除される地域もあり、受講する際は資格要件について確認が必要です。

重度訪問介護従業者研修

【 資格概要 】

重度訪問介護従業者研修は、重度の肢体不自由の方で常時介護が必要な方など重度障がい者へのケアに特化した知識やスキルを学ぶ研修です。

自治体から障がい支援区分4~6の認定を受けた重度障がい者を対象に、在宅生活をサポートする重度訪問介護のサービスを提供するために必要な研修です。都道府県知事指定の重度訪問介護従業者養成研修の受講修了で資格取得できます。

重度訪問介護従業者は「基礎課程」「追加課程」「統合過程」「行動障がい支援課程」があり、それぞれの概要と受講資格は以下のとおりです。

【 基礎課程の資格概要 】

合計10時間の研修で、重度訪問介護従業者に従事するための職業倫理や基礎的な介護技術の講義と、重度の肢体不自由者とのコミュニケーションや外出時の介護技術について実習を行います。基礎課程修了者は区分4~5の利用者のサービスが可能です。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

【 追加課程の資格概要 】

合計10時間の研修で基礎課程のステップアップ課程となります。実際に在宅生活をされている方(障がい支援区分5または6の方)の自宅で実習を行います。追加課程修了者は区分6の利用者のサービスが可能です。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

【 統合過程の資格概要 】

合計20.5時間の研修で基礎課程と追加課程に喀痰吸引に関する学習が追加されます。

喀痰吸引を必要とする重度障がい者の障がいと支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義や演習を行い、実践的な医療的ケアを学びます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

【 行動障がい支援課程の資格概要 】

障がい者総合支援法に基づき重度訪問介護の対象となる、知的障がい者と精神障がい者の方を対象にした強度行動障がいに関する基礎的理解やコミュニケーション、特性について学びます。行動障がい支援課程修了者は、強度行動障がい支援者養成研修を受講したものとみなされます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受講資格の制限はありません。

強度行動障がい支援者養成研修

【 資格概要 】

強度行動障がい支援者養成研修は、障がい者総合支援法に基づき厚生労働省が認可している研修です。知的障がい、精神障がいの介護における強度の行動障がい(自傷行為・他傷行為・集団行動上の困難など)に特化した知識とスキルを身につけ、適切な支援計画の作成や障がい福祉サービスの知識を身につけます。強度行動障がい支援者養成研修は「基礎研修」「実践研修」があり、各地方自治体や委託された財団法人、民間企業などが実施しています。それぞれ研修期間の目安は2日間です。実施主体によって受講費用や受講資格が異なるため、事前に確認が必要です。

それぞれの概要と受講資格は以下の通りです。

【 基礎研修の概要 】

強度行動障がいの状態を示す者の障がい特性の理解及び支援方法を習得し行動障がい児者に対する適切な支援を学びます。

【 受講資格 】

障がい福祉サービス事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者

【 実践研修の概要 】

強度行動障がいの状態を示す者に対し適切な障がい特性の評価及び支援計画の作成。他の従事者に支援方法の伝達など、基礎研修のステップアップとしてより深く学びます。

【 受講資格 】

強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)を修了した者

認知症ケアの

スキルアップ資格一覧

世界一の長寿国である日本では65歳以上の6人に1人が認知症であると言われています。今後介護職として働くには認知症への正しい知識とスキルを身につけることが大切です。

日常的に認知症高齢者との関わりが多い介護職だけでなく、地域社会での認知症ケアにも役立つ資格をご紹介します。

認知症ケア専門士

【 資格概要 】

認知症ケア専門士は、「一般社団法人日本認知症ケア学会」が認定する民間資格で、認知症ケアのプロフェッショナルとして専門知識と高いスキルをもって活躍します。根拠のある認知症ケアを実践し、介護施設やグループホーム、認知症対応型通所介護などでニーズが高い資格です。認知症ケアに携わった実務経験が3年以上あり、認知症ケア専門士認定試験に合格、登録申請すれば取得できます。

認知症ケアに関わる資格に「認知症ケア上級専門士」「認知症ケア準専門士」があります。

それぞれの資格概要と受験資格は以下のとおりです。

【 認知症ケア上級専門士の資格概要 】

認知症ケアのチームリーダーや地域のアドバイザーとして活躍する上級専門職。

【 受講資格 】

・認知症ケア専門士としての経験が3年以上

・認知症ケア専門士の単位を30単位以上取得

・認知症ケア上級専門士研修会を修了

・学術集会,地域部会研修会等での演題発表ならびに事例報告または、論文・事例発表

【 認知症ケア準専門士の資格概要 】

学生、家族、市民に対して認知症を深く理解する機会を広め、介護人材の輩出に繋げることを目的にした資格。

【 受講資格 】

・2022年3月31日までに満18歳以上に達する者

・認知症ケアの実務経験がない者

認知症介護基礎研修

【 資格概要 】

認知症介護基礎研修とは、認知症の人への介護を行う介護従事者が認知症への理解を深め、ケアに必要な基礎的な知識や技術を習得するための研修です。そしてチームケアを実践する上で、基本的な認知症ケアの提供ができることを目指しています。

認知症介護基礎研修標準のカリキュラムは『認知症の人の理解と対応の基本』となり、計6時間の講義と演習を受け、認知症対応力を目指します。各都道府県によって受講方法が異なり、eラーニング学習(150分~)や講義3時間+演習3時間、講義+演習(1日間)など様々です。

【 受講資格 】

受講の対象となるのは、「認知症ケアに携わる介護従事者」「無資格(医療・福祉関連の資格を取得していない方)の介護従事者」で、居宅介護・施設介護等、働いている施設の要件は問いません。

2021年4月以降、医療や介護の資格を所持していない職員へ認知症介護基礎研修が義務化されました。詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

認知症介護実践者研修

【 資格概要 】

認知症介護実践者研修は、認知症介護基礎研修よりも専門性の高い認知症介護の理念や知識及び技術を習得し、認知症ケアのエキスパートを目指す研修です。認知症の状態や取り巻く環境は1人ひとり異なり、認知症の方の生活向上を図ることを目的にしています。実践によって本人や家族のQOL向上や適切なアセスメント、認知症ケアの実践技術を身につけていきます。

研修機関は講義・演習で6~7日、施設実習が2~4週間程度で2~3カ月かけ学ぶケースが多いです。実習終了後にレポートを提出し、全日程を終えることで修了証書を受け取ることができます。実施主体となる各都道府県の指定や委託を受けた各機関によって受講条件やカリキュラムの内容が異なります。認知症介護実践者研修修了後、上位資格である認知症介護実践リーダー研修を目指すことでキャリアアップにつながります。

【 受講資格 】

受講対象者は身体介護に関する知識、技術を修得しており、概ね実務経験2年程度の者が対象となります。

認知症介護実践リーダー研修

【 資格概要 】

認知症介護実践リーダー研修は、認知症介護実践者研修を修了した方の上位資格となる研修です。認知症介護において事業所内のケアチームで適切なケアを提供するためのリーダーを育成することを目的にしています。

カリキュラムは、講義・演習(8~10日)、他施設実習(3~5日)、自施設実習(4週間程度)の3つで構成され、自施設実習では自分が設定した課題に取り組みます。講義・演習は1ヶ月に3~4回のペースで行われるケースが多く、全カリキュラム修了まで3カ月程度必要となります。実施する各都道府県の指定や委託を受けた事業所によって、受講申込の時期やスケジュール、受講費用は異なります。

認知症介護実践リーダー研修修了者は認知症対応型施設で需要が高く、就職や転職に有利になりやすいです。また認知症ケアにおけるチームマネジメント力を活かし、認知症介護指導者研修へのキャリアアップを目指すことができます。

【 受講資格 】

受講対象者は、介護の実務経験が概ね5年以上あり、認知症実践者研修を修了してから1年以上経っている者と定められています。

認知症ケア指導管理士

【 資格概要 】

認知症ケア指導管理士は、認知症に対する専門知識の向上とスキルアップを目的に創設された「一般社団法人総合ケア推進協議会」と「一般財団法人職業技能振興会」による認定資格です。認知症の方への適切なケア、ケアを行う方への指導・管理を行える人材の育成など、介護・医療現場で認知症ケアに携わる方の専門性向上を目的にしています。

資格受験には実務経験は必要なく、介護、医療現場で認知症に関わる介護職の方以外にも家庭で認知症介護に携わる方の知識向上の第一歩にもおすすめです。認知症ケア指導管理士は「認知症ケア指導管理士(初級)」「上級認知症ケア指導管理士」があります。

それぞれの資格概要と受験資格は以下の通りです。

【 認知症ケア指導管理士初級の資格概要 】

認知症の方へ適切なケア、ケアを行う方への指導・管理を行う人材育成、専門性の向上を目的とし、医療・介護現場、地域、家庭など認知症に関わる方への適切な認知症ケアの知識の習得を目指します。

【 受講資格 】

資格や実務経験などの受験資格の制限はありません。

【 上級認知症ケア指導管理士の資格概要 】

認知症ケア指導管理士(初級)の上級資格として、認知症ケア全般に関する状況設定、ケアに関する思想など、認知症ケア指導士・初級よりも幅広く専門性の高い知識が求められます。

【 受講資格 】

・第1回~第24回認知症ケア指導管理士(初級)試験に合格し、認知症ケア指導管理士(初級)資格を保持している方

・第25回認知症ケア指導管理士(初級)試験に合格した方で、国家資格または国家資格に準ずる資格を所持する方

・国家資格または国家資格に準ずる資格を所持する方で、「認知症ケア指導管理士(初級)試験」と、「上級認知症ケア指導管理士 一次試験」を併願受験する方

認知症ライフパートナー

【 資格概要 】

「一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会」による民間資格です。認知症の人に対して、これまでの生活体験や生き方、価値観を尊重し日常生活をその人らしく暮らして行けるように、本人や家族に寄り添いサポートできる人材を目指します。介護職だけでなく認知症高齢者に関わる全ての人を対象に、資格取得が推進されています。

認知症ライフパートナーは「認知症ライフパートナー検定試験3級」「認知症ライフパートナー検定試験2級」「認知症ライフパートナー検定試験1級」があり、検定試験に合格することで取得できます。

それぞれの資格概要と受講資格は以下のとおりです。

【 認知症ライフパートナー検定試験3級の資格概要 】

日常生活のアクティビティ・ケア(音楽や運動、園芸や調理など)の実践を目的に、必要な基本的知識やコミュニケーション手法、身近なケアに活かせる認知症ケアの知識を身につけます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

【 認知症ライフパートナー検定試験2級の資格概要 】

認知症ケアに必要な知識と症状の対応について理解し、アセスメント手法やコミュニケーション手法を身につけます。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

【 認知症ライフパートナー検定試験1級の資格概要 】

「認知症の専門知識」+「アクティビティ・ケア」の手法や認知症の方や家族に対する心理的支援など、認知症に関する深い専門知識と判断力、コミュニケーション能力、情報収集能力、マネジメント能力を身につけます。

【 受講資格 】

認知症ライフパートナー 2級 合格者

認知症アクティビティ・ケア専門士

【 資格概要 】

認知症アクティビティ・ケア専門士は、介護施設や在宅での認知症ケアにおいて、アクティビティプログラムの立案に必要な対象者把握から、計画・実施・評価を学び実践する専門職です。認知症ライフパートナー検定試験の合格者を対象にし、認知症アクティビティ・ケア専門士実践研修を修了・認定された方が取得できます。

認知症アクティビティ・ケア専門士は「認知症アクティビティ・ケア専門士3級」「認知症アクティビティ・ケア専門士2級」「認知症アクティビティ・ケア専門士1級」があります。

それぞれの資格概要と受験資格は以下のとおりです。

【 認知症アクティビティ・ケア専門士3級の資格概要 】

認知症の理解と対応、音楽・化粧・園芸療法など様々なアクティビティプログラムの手法を学びます。

【 受講資格 】

認知症ライフパートナー検定試験3級・2級いずれか取得者

【 認知症アクティビティ・ケア専門士2級の資格概要 】

事例を用いて認知症の方のアセスメントやマネジメント、心理ケアなどを学び、事例検討会を行います。

【 受講資格 】

認知症アクティビティ・ケア専門士3級、認知症ライフパートナー検定試験2級取得者

【 認知症アクティビティ・ケア専門士1級の資格概要 】

認知症ケアの実践力と活用力を身につけます。認知症アクティビティ・ケアの普及活動を行える講師としての活躍を目指し、実践力を身につけた人材育成に携わります。

【 受講資格 】

認知症アクティビティ・ケア専門士2級取得者

認知症介助士

【 資格概要 】

認知症介助士は認知症への正しい理解と対応力を身につけ、地域での見守りや企業の福祉活動に役立てる資格です。認知症であっても安心して社会参加することをサポートし、寄り添うコミュニケーションや接遇(接客)・応対、環境作りを身につけます。

認知症介助士の資格を取得するには、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が主催するセミナー・検定試験の合格もしくは、全国主要都市で受験できるCBTセンター試験合格が必要です。

認定団体による認知症介助セミナーは、認知症介助士の学びを、インストラクターが講義とディスカッションなどを行い、セミナー受講後、検定試験にチャレンジします。検定試験(40分間)を受け、合格すれば認知症介助士に認定されます。

認知症に対する理解をより深めたい方、サービス業に従事されている方や職場や地域で認知症の人への適切なケアを身につけたい方におすすめです。

【 受講資格 】

学歴や年齢、資格、実務経験などの受験資格の制限はありません。

介護資格を取るメリットは?

介護資格を保有している方が無資格で働くよりもメリットがあります。主なメリットを4つご紹介します。

仕事の幅が広がる

介護職では有資格者と無資格者で仕事の内容に大きな違いがあります。例えば、無資格者は利用者の身体に直接触れる身体介護を一人で行えないため、有資格者の補助や生活援助業務が仕事の中心となります。しかし、後述する介護の入門的資格である初任者研修以上の資格を持っていれば身体介護を一人で行うことができるため、スキルアップにも繋がります。

介護に対する理解が深まる

介護資格を取ることで介護に対する理解が深まります。例えば、認知症の利用者さんと意思疎通を行う場合、知識や経験がないとどのように対応したらいいか戸惑うことがあるかもしれません。介護資格を通して認知症の利用者さんの対応方法などを学ぶことで、適切なケアが行えるようになるでしょう。

信頼され、応募できる求人が増える

介護業界は無資格・介護未経験でも働けますが、資格取得者であることを必須条件にしている求人も少なくありません。資格取得者は介護の知識とスキルを持っていると見なされ、即戦力として期待されるからです。また、資格を持っていることで利用者さんやそのご家族、一緒に働く仲間からも信頼してもらえるでしょう。

給料アップが期待できる

無資格者に比べ、有資格者は相対的に給料が高くなります。前述したとおり、有資格者は無資格者と比べて業務の範囲や内容が各段に広がるからです。事業所によって異なりますが、有資格者は「資格手当」という形で給料が増える可能性があるため、早い段階で介護資格を取っておいた方が良いでしょう。資格に加えて介護の経験年数も増えるとより給料が上がりやすくなります。

介護資格の取り方

介護資格の取り方は大きく分けて2つあります。

- スクールに通う

- 試験を受ける

一つずつ紹介します。

スクールに通う

一つめはスクールに通い、講座を受講することで取得する方法です。初任者研修や実務者研修などの資格がこの方法に当てはまります。決められたカリキュラムに従って講義と実技演習を行い、最後まで講座を受講することで資格取得となります。初任者研修は最後に修了試験(筆記試験)が実施されますが、真面目に講義を受けていれば合格する確率はほぼ100%です。

試験を受ける

二つめは試験を受けることで資格を取得する方法です。国家資格の介護福祉士などがこの方法に当てはまります。介護福祉士国家試験を受けるには「実務者研修修了+実務経験3年以上」が必要なため、事前にご自身が取得したい資格の試験要件を確認しておきましょう。介護事務などの独学で勉強し、試験に受かれば取得できる資格もありますが、多くの資格試験では実務経験が必要な場合が多いため注意が必要です。

介護資格の取得にかかる費用

介護の資格はほどんどの場合、独学では取得できず、受講料や受験手数料などの費用がかかります。ここでは、代表的な介護資格の費用を表にまとめました。

| 資格 | 費用相場 |

|---|---|

| 介護職員初任者研修 | 受講料5万円~10万円 |

| 介護福祉士実務者研修 | 受講料3万円から20万円 ※保有資格によって異なる |

| 介護福祉士 | ・受験手数料18,380円 ・登録手数料3,320円 ・登録免許税9,000円 |

| 認定介護福祉士 | 受講料 約60万円 ※自治体によって異なる |

| ケアマネジャー | ・受験手数料13,800円 ・実務研修の受講料61,000円 ・更新費用3万円前後 ※実務経験や研修の時間数によって異なる |

※2024年時点の費用相場です。

介護の資格を

無料で取る方法はある?

一部の介護の資格は制度を利用すれば無料で取ることができます。介護の資格を無料で取る方法をご紹介します。

ハローワークの職業訓練を利用する

ハローワークの職業訓練(ハロートレーニング)を利用することで介護の資格を無料で取ることができます。ハローワークで取れる介護の資格は主に以下の2つです。

- 介護職員初任者研修

- 介護福祉士実務者研修

職業訓練は要件を満たせば受講料が無料になるだけでなく給付金や手当がもらえるなどのメリットがありますが、テキスト代は実費負担、取得までに時間がかかる、高倍率の選考を受けなくてはいけないなどの懸念点もあります。また、実施先がハローワークのため基本的には現在仕事をしていない方が対象です。

介護の資格をハローワークで取得したいと考えている方は以下の記事を参考にしてください。

スクールの就業サポートを受けることで初任者研修が無料になる制度を利用する

ハローワーク以外でもスクールによっては初任者研修の受講料が無料になる制度が存在します。制度の利用条件は「無料で資格を取得後にスクール運営企業の介護事業所で働く」、または「スクールが紹介してくれる介護事業所で働く」ことです。

スクールの就業サポートを受けることで初任者研修が無料になる制度のメリットは希望条件に合った職場が見つかる可能性が高い、都合の良い日程で受講しやすいなどが挙げられますが、この制度を行っていないスクールがあることや就職が決まらなかったら無料にならないことがデメリットと言えます。

【カイゴジョブアカデミーの介護職デビューキャンペーン】

カイゴジョブアカデミーは「カイゴジョブアカデミーが紹介する介護事業所で働く」ことを条件に初任者研修または実務者研修の受講料とテキスト代が無料になる「介護職デビューキャンペーン」を実施しています。専任のキャリアアドバイザーが受講生の皆さまの希望条件をヒアリングし、条件に合う職場をご紹介します。キャンペーンが気になった方は以下より詳細をご確認ください。

-

受講費用*&

テキスト代 -

振替受講や

再試験代 -

就業

サポート

*初任者研修 または 実務者研修

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の詳細はこちらから>>

介護福祉士実務者研修(旧ホームヘルパー1級)の詳細はこちらから>>

他にも初任者研修を安く取る方法もあります。詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

介護サービス別の職業と

必要な資格一覧

介護サービスには大きく分けて3つのサービスがあります。

- 居宅サービス・・・訪問介護や通所介護(デイサービス)、介護付有料老人ホームなど

- 施設サービス・・・特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設など

- 地域密着型サービス・・・小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など

3つのサービスにおける職業別の必要な資格についてご紹介します。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅で生活する要介護者を対象とした介護保険サービスのことです。訪問介護や通所介護(デイサービス)以外にも介護付有料老人ホームなども含まれます。

訪問介護

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助などを提供する介護サービスのことです。

訪問介護における職種と必要な資格は以下の通りです。

| 訪問介護員(ホームヘルパー) | 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 |

|---|---|

| サービス提供責任者 | 実務者研修 介護福祉士 |

通所介護(デイサービス)、介護付有料老人ホーム

・通所介護(デイサービス)

通所介護の施設に通う利用者に対して食事、入浴などの日常生活の支援や機能訓練などのサービスを提供する介護サービスのことです。

・介護付有料老人ホーム

利用者に介護等のサービスを提供する高齢者向けの居住施設のことです。介護サービスを受けながら有料老人ホームの居室で生活を送るため、居宅サービスに分類されます。

通所介護(デイサービス)と介護付有料老人ホームにおける職種と必要な資格は以下の通りです。

| 介護職員 | 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 |

|---|---|

| 生活相談員 | 介護福祉士 介護福祉士 社会福祉主事 精神保健福祉士 |

| 管理者 | 特になし (介護福祉士、社会福祉士、看護師資格などがあると兼務しやすい) |

| 看護職 | 正看護師 准看護師 |

| 機能訓練指導員 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護師(正・准) 柔道整復師 あん摩マッサージ師 |

| 調理師 | 調理師 栄養士 管理栄養士 |

| 事務員 | 介護事務 |

施設サービス

施設サービスとは、要介護1から5の認定を受けた要介護者が、介護保険法で定められた施設に入所して受ける介護保険サービスのことです。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

・特別養護老人ホーム

在宅での生活が困難な身体または精神の障がいがある要介護高齢者に向けて生活全般の介護サービスを提供する施設のことです。

・介護老人保健施設

要介護高齢者に介護やリハビリ、日常生活の世話を提供し在宅復帰を目指す施設のことです。

・介護療養型医療施設

病院又は診療所に入院する要介護者に対して医療や介護、その他の世話及び機能訓練などのサービスを提供する施設のことです。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設における職種と必要な資格は以下の通りです。

| 介護職員 | 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 |

|---|---|

| 生活相談員 | 介護福祉士 介護福祉士 社会福祉主事 精神保健福祉士 |

| 管理者 | 特になし (介護福祉士、社会福祉士、看護師資格などがあると兼務しやすい) |

| 看護職 | 正看護師 准看護師 |

| 機能訓練指導員 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護師(正・准) 柔道整復師 あん摩マッサージ師 |

| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 介護支援専門員(ケアマネジャー) |

| 調理師 | 調理師 栄養士 管理栄養士 |

| 事務員 | 介護事務 |

| 医師 | 医師 |

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、要介護者が住み慣れた地域で生活できるよう、身近な市町村で提供される介護保険サービスのことです。利用者の孤立を防ぐために家庭的な環境や地域住民との交流などが提供されることが特徴です。

小規模多機能型居宅介護

基本的には施設に通う利用者に、短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組み合わせて日常生活の支援や機能訓練を提供する介護サービスのことです。

小規模多機能型居宅介護における職種と必要な資格は以下の通りです。

| 介護職員 | 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 |

|---|---|

| 訪問介護員(ホームヘルパー) | 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 |

| 管理者 | 認知症対応型サービス事業開設者研修 |

| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 介護支援専門員(ケアマネジャー) |

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症のある要介護者が共同生活住居において、利用者が持つ能力に応じて自立した日常生活を営むことを目的に、日常生活上の世話及び機能訓練などを提供する介護サービスのことです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)における職種と必要な資格は以下の通りです。

| 介護職員 | 介護職員初任者研修 実務者研修 介護福祉士 |

|---|---|

| 管理者 | 認知症対応型サービス事業開設者研修 |

| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 介護支援専門員(ケアマネジャー) |

介護資格を初めて取るなら

介護職員初任者研修がおすすめ!その理由は?

介護職の資格30選について説明しましたが、これから初めて介護資格を取ろうと考えている方には「介護職員初任者研修」がおすすめです。

【 介護職員初任者研修がおすすめの理由6つ 】- 介護初心者でも自信が持てる

- 介護職のスタートライン!キャリアアップにつながる

- 履歴書に記載できて転職に有利!就職難になりにくい

- 無資格者に比べて給料・待遇アップが見込める

- 家族など大切な方の介護に役立つ

- 介護業界以外でも活躍できる

詳しくは以下の記事でご確認ください。

まとめ

介護資格の種類や概要、受講資格について紹介しました。介護資格を取得することは多くのメリットがあるため、今後介護業界で働きたい方やキャリアアップしたい方は早めに資格を取得されることをおすすめします。現在無資格の方や介護未経験の方が初めに取ると良い資格は、介護の入門的資格である初任者研修です。初任者研修を修了すると自信をもって介護ができる、キャリアアップしやすくなる、給料がアップする、採用で有利になる、家族介護や介護業界以外でも役立つなど多くのメリットがあります。

初任者研修を取得するにはスクールに通う必要があるため、スクール選びも重要です。カイゴジョブアカデミーなら受講料金が地域最安値で、サポート体制も充実しています。また、介護業界への就職を視野に入れている方は初任者研修の受講費用を当社が全額負担し、無料の就業サポートも付いている「介護職デビューキャンペーン」がご利用できる場合があります。

興味のある方は介護職デビューキャンペーンページより詳細をご確認ください。

-

受講費用*&

テキスト代 -

振替受講や

再試験代 -

就業

サポート

*初任者研修 または 実務者研修

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の詳細はこちらから>>

介護福祉士実務者研修(旧ホームヘルパー1級)の詳細はこちらから>>

-

- この記事の著者 吉田あい

- プロフィール

- 大阪府出身。現役のケアマネージャー

専門は「高齢者介護論」「社会福祉援助技術論」「介護現場におけるリスクマネジメント」

特別養護老人ホームや居宅介護支援事業所などの現場で、介護職を10年以上経験。介護講師経験3年。

WEBライターとして、介護・医療・転職・健康などのジャンルで執筆700本以上。

カイゴジョブアカデミーにて、介護の仕事や資格について、実体験を踏まえたお役立ち情報をお伝えします。

- 保有資格

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士、社会福祉士、メンタル心理カウンセラーなど

-

-

この記事の監修者

カイゴジョブアカデミー

編集部

- 介護専門の資格講座学校「カイゴジョブアカデミー」の編集部です。

介護業界のプロフェッショナルが介護の仕事や資格に関するお役立ち情報をお届けします。